科研进展

重庆研究院在高线性类皮肤柔性传感器方面取得系列进展

时间:2025-11-20编辑:微纳制造与系统集成研究中心

柔性传感器突破了传统刚性器件在硬质衬底上集成的限制,将功能材料构筑于柔性或可拉伸基底之上,实现了器件的轻质共形与多维感知,为智能机器人触觉皮肤、空天装备健康监测、穿戴式医疗设备等领域提供了重要的感知基础。然而,柔性传感技术虽在灵敏度、响应速度等单项性能上取得显著突破,但其核心测量能力—线性度仍是制约其工程化应用的关键瓶颈。线性不足不仅增加了系统标定与数据解耦的复杂度,更直接影响到信号的物理可比性与测量可追溯性,成为柔性传感器从“定性感知”迈向“定量测量”的核心科学挑战。针对这一难题,重庆研究院微纳制造与系统集成研究中心研究团队提出基于皮肤启发的双机制离电传感新机理与多尺度结构调控策略,发展出高线性宽量程离电柔性压力传感器的可控制备方法体系,取得系列进展。

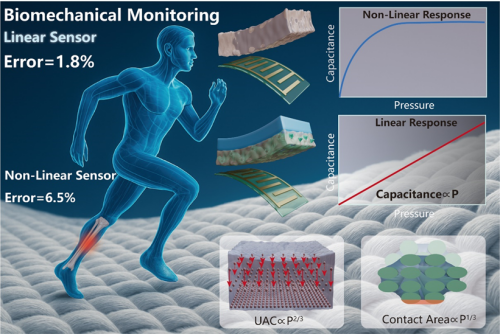

皮肤启发的双机制设计,实现宽量程高线性柔性传感器。针对柔性传感器高灵敏度与高线性度难以兼得的长期瓶颈,团队受到人类皮肤层状纤维网络与离子信号调控机制的启发,提出织物微结构接触面积演化(∝P¹ᐟ³)+离子浓度自适应调制(∝P²ᐟ³)的双机制协同模型。该机制通过耦合几何接触与电化学调制两种不同的非线性效应,使整体输出关系趋近理想线性(C∝P),从根本上突破了传统“结构响应非线性”限制。基于这一机理,团队制备出新型离电式柔性压力传感器,在0–1 MPa的宽工作区间内实现了线性度R²=0.997、灵敏度242 kPa⁻¹的性能,线性灵敏度因子(LSF)高达242,000。随后,团队将该传感器集成于智能鞋垫平台,建立了步态-胫骨载荷的实时映射模型,在行走与跑步测试中实现了载荷评估误差仅1.8%的高精度监测,相比传统非线性传感方案显著提升,验证了高线性传感器在医疗级运动监测中的精确测量潜力。相关成果以“Skin-Inspired Ultra-Linear Flexible Iontronic Pressure Sensors for Wearable Musculoskeletal Monitoring”为题发表在《Nano-Micro Letters》。

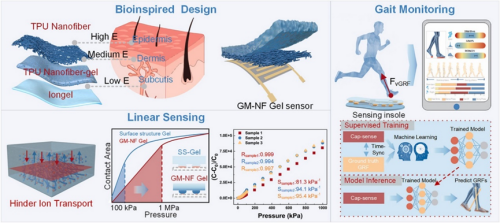

纳米纤维-离子凝胶复合结构,拓展线性区间与信号可控性。受人类皮肤“表皮刚性—真皮黏弹性—皮下柔顺性”梯度模量结构的启发,团队基于静电纺丝构筑了高模量纳米纤维网络嵌入低模量离子凝胶矩阵的异质复合结构。该结构使载荷在多层路径中被逐级调控,实现了应力的协同分散与离子迁移的受限调节。器件在1 MPa的宽压强区间内实现了近乎完美的线性(R²=0.999)与81.3 kPa⁻¹ 的高灵敏度,线性灵敏度因子达到81,300,在离子型柔性传感器中处于领先水平。相关成果以“Ultra-Linear Flexible Pressure Sensors via Skin-Inspired Gradient Engineering”为题发表在《Composites Part B: Engineering》。

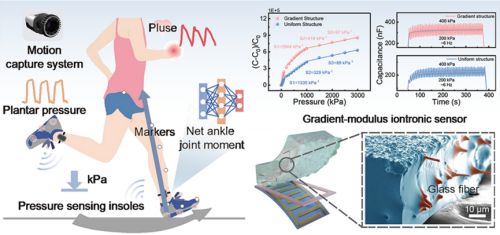

梯度模量结构实现柔性传感器稳定性提升。团队提出了梯度模量低漂移离电柔性传感器的新思路:通过在离子凝胶体系中引入玻纤增强层与分层交联结构,实现了从上至下“软-中-硬”的连续模量梯度分布,使传感界面的应力集中得到有效释放。该结构在高压加载下仍能保持稳定的电-力响应关系,使柔性传感器在多循环测试中展现出优异的信号一致性与环境稳定性。相关成果以“Bioinspired Gradient-Modulus Iontronic Sensors with Drift-Suppressed Stability for Biomechanical Monitoring”为题发表在《ACS sensors》。

助理研究员李佩、客座培养博士研究生苟欣、博士研究生张勇为上述论文的第一作者,重庆研究院微纳制造与系统集成研究中心杨俊研究员为上述论文的通讯作者,相关研究得到了国家自然科学基金等项目的支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01887-x

https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2025.113043

https://doi.org/10.1021/acssensors.5c02354