科研进展

重庆研究院在柔性传感器大面阵可控制备方面取得系列进展

时间:2025-05-14编辑:微纳制造与系统集成研究中心

柔性传感器因其轻质超薄、柔弹共形、设计自由度大、易于大面阵分布式感知等特性,已成为智能制造、健康医疗等领域下一代信息感知的核心。然而,在不牺牲传感性能的前提下,如何实现柔性传感器由“实验室级”向“工程化应用”转变,尤其要突破大面阵器件与高灵敏度、高可靠性不可兼得的技术瓶颈,始终是制约行业发展的关键。针对这一难题,重庆研究院杨俊研究员团队提出雾化喷涂构筑微纳力敏增强界面新方法,发展大面阵高灵敏度柔性传感器可控制备技术,近期取得系列进展。

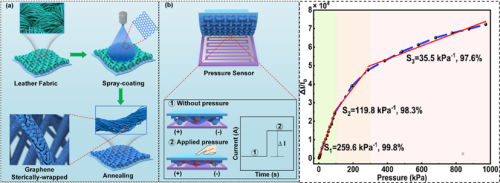

喷涂构筑微纳共形力敏结构,制备大量程高灵敏度柔性传感器。针对柔性传感器微纳力敏界面难以可控制备致使器件灵敏度与量程不可兼得的技术瓶颈,团队基于低成本、高效可控的雾化喷涂工艺,提出微纳共形力敏结构的喷涂制备新方法,发展力敏导电层在三维微纳结构表面的大面积可控沉积技术,实现了MPa级大量程高灵敏度柔性传感器的可控制备,显著降低了对高端微纳加工设备的依赖与制造成本,具备良好的工艺可扩展性与大面阵潜力,并适配多种柔性基材与异形曲面。相关成果以“Graphene sterically-wrapped textile piezoresistive sensors: A spray coating path for synergistically advancing sensitivity and response range”为题发表在《Chemical Engineering Journal》。

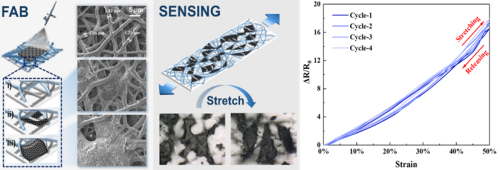

喷涂调控敏感层力-电耦合通道,制备低迟滞高灵敏柔性传感器。针对柔弹性敏感层在交变应力场下微裂纹无序演化导致器件迟滞大、可靠性差等难题,团队创新性地将雾化喷涂与双静电纺丝技术相结合,构建纳米纤维/碳纳米管复合“岛-桥”微裂纹结构与三维力-电耦合通道,解决传统柔性传感器多膜层结构的层间滑移与力敏通道失效问题。该策略通过梯度孔隙率调控和碳纳米管喷涂工艺的协同作用,实现了力-电耦合通道的大应变自愈合,迟滞低至3.5%,经上万次循环测试后器件仍然保持稳定的高灵敏度系。该研究成果以“Island-bridge microcracks with nanofiber and carbon nanotube composites for high-performance flexible strain sensors”为题发表在《Composites Part B: Engineering》。

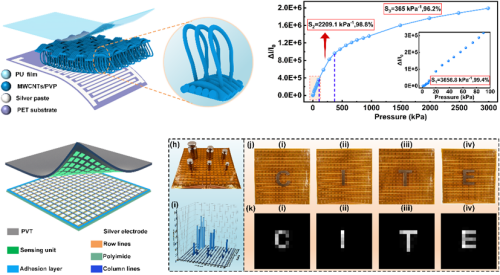

喷涂制备大面阵高灵敏度柔性传感器,实现分布式智能感知。围绕工程应用对大面阵高灵敏度柔性传感与分布式智能感知的迫切需求,在前期喷涂构筑柔性力敏结构的基础上,团队进一步提出基于纤维基材与喷涂沉积协同设计的柔性压力传感器制备新策略。利用雾化喷涂将碳纳米管均匀沉积于高可压缩性聚酯纤维织物表面,构建高度互联、稳定的导电网络,制备大面阵(450×450 mm²)高灵敏度柔性传感器,进而融合深度学习算法实现分布式力学成像与智能感知,展现出卓越的高时空分辨率与响应一致性,能够精准捕捉多点分布、动态变化的复杂压力信号。相关成果以“Deep Learning-Assisted Piezoresistive Pressure Sensors with Broad-Range Ultrasensitivity for Wearable Motion Monitoring”为题发表在《Nano Energy》

客座培养博士研究生张超、客座培养硕士研究生林凯贤为上述论文的第一作者,重庆研究院微纳制造与系统集成研究中心杨俊研究员为上述论文的通讯作者,相关研究得到了国家自然科学基金等项目的支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.153533

https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2025.112366

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.111035

中国科学院重庆绿色智能技术研究院 版权所有京ICP备05002857号渝公网安备50010943035号