科研进展

重庆研究院在电化学废水全资源循环利用研究中取得系列进展

时间:2025-05-07编辑:水污染过程与防治研究中心

近年来,重庆研究院水污染过程与防治研究中心刘元研究员团队在电化学废水全资源循环利用研究中取得系列重要进展。该团队成功构建了基于电化学技术的尿液全资源循环工艺体系,实现了氮、磷、钾等营养元素的高效回收与高值转化,为污水资源化提供了创新性解决方案。

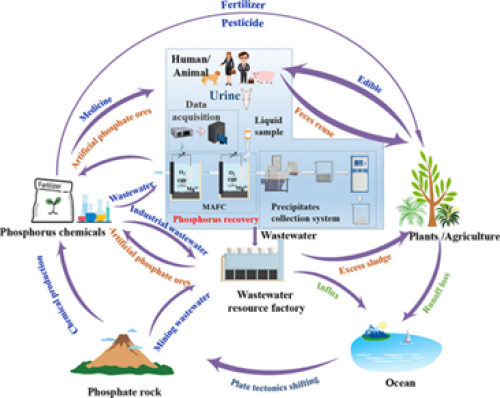

随着全球人口增长与消费升级,资源循环利用已成为可持续发展的重要课题。人类尿液虽仅占生活污水总量的1%,却贡献了其中80%的氮、50%的磷和60%的钾负荷。传统污水处理工艺难以高效回收这些资源,而直接排放又易造成环境污染。针对这一难题,刘元团队创新性地提出“电化学选择性分离-定向转化-资源循环”三位一体技术体系,实现了尿液全组分的资源化利用。

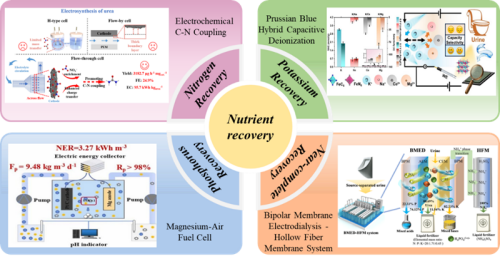

在氮磷协同回收方面,研究团队创新研发基于电化学C-N偶联原理的尿素合成新工艺。通过自主研发穿透式流动电解池与高效电催化剂,实现尿素合成产率突破3182.7 μg h-1 mgcat. -1,电耗较传统工艺降低60%,成功构建废碳与废氮协同转化为高值尿素的绿色通道。

同时进一步优化零电耗自驱动磷回收系统,通过进水水质解析、运行模式优化、非贵金属催化剂研制、多技术耦合,系统的物质利用效率提升约20%,运行成本降低超过80%,磷回收率超过99%,回收产物的养分含量达到国家掺混肥料标准(GB/T 21633-2020)。

针对钾资源回收痛点,团队建立电位驱动分离技术。通过开发氧化还原态周期调节型电吸附材料和聚合物基离子价态分离膜,实现钾离子相对钙镁离子2.5倍以上的选择性分离,系统处理容量提升25%的同时能耗下降40%。

团队同步开展低品位热能回收研究,基于热电化学电池技术构建适用于生态厕所等分散场景的温差产电系统,通过与尿液处理系统协同运行,实现厕所废热的低碳回收再利用。

基于上述技术,团队集成开发双极膜电渗析-中空纤维膜耦合系统,实现了尿液中氮、磷、钾回收率分别达89%、96%、95%,并将其转化为液态肥料和工业酸碱化学品。中试规模经济预测显示,该系统净收益可达$19.90/m3尿液,为尿液全资源回收与零排放提供了经济可行的技术路径。

该技术体系展现出显著的应用优势:在偏远地区可构建分散式处理站,将尿液就地转化为缓释肥和工业原料,减少污水处理负担;在工农业生产中可嵌入现有废水处理系统,打造“污染治理-资源再生”协同模式;其模块化设计更适用于太空基地等密闭环境,为长期空间驻留建立“废物-资源”闭环系统提供关键技术支撑。

相关研究成果发表在《Water Research》、《Resources, Conservation & Recycling》和《Separation and Purification Technology》等环境领域权威学术期刊上,并申请/授权了相应的发明专利。研究获得了包括国家自然科学基金优秀青年科学基金、重庆市自然科学基金杰出青年基金、中国科学院国际合作项目以及国家自然科学基金面上项目在内的多项课题资助。未来,团队将进一步拓展该技术在环境治理、绿色化工、深空探测等领域的应用。

多维度养分回收关键技术

尿液资源回收及多元应用循环

相关论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123570

https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2025.107315

https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122175

https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.150340

https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.127550

https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105366

https://doi.org/10.1016/j.psep.2024.03.024

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169722

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106807

授权专利:

ZL 202210552547.7

ZL 202420807495.8