科研进展

重庆研究院基于固态孔器件在整合素及树状大分子的研究与新型光响应固态纳米通道等方面取得系列进展

时间:2025-02-14编辑:精准医疗单分子诊断技术研究中心

近日,中科院重庆研究院在固态纳米孔技术研究领域取得系列关键进展,相关成果发表于《Chem. Eng. J.》、《Talanta》、《Adv. Colloid Interf. Sci.》等国际学术期刊。

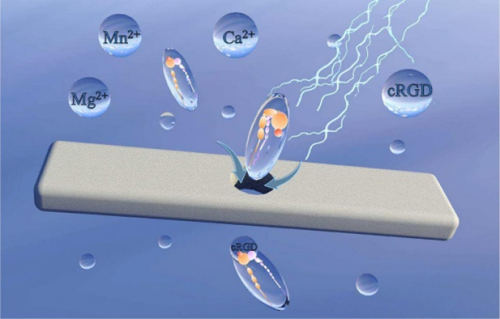

在整合素研究中,我们利用纳米孔传感器首次实现了对整合素单分子构象的表征和调控。发现整合素αLβ2在纳米孔中存在两种转运取向,αVβ3则为单一取向,且二者在250 mV时出现转运转变阈值。同时,二价金属离子能显著调制整合素构象,如Ca2+激活的整合素αLβ2几何尺寸最大。此外,寡肽cRGD及其衍生物与αVβ3特异性结合,这一成果为理解细胞行为和靶向治疗提供重要参考。(Characterization and modulation of the unimolecular conformation of integrins with nanopore sensors., Chem. Eng. J., 2024, 492, 152374.)

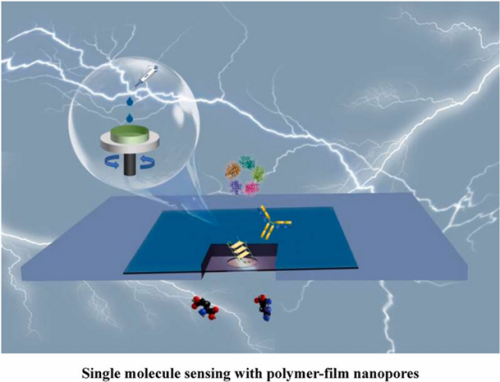

在新型固态纳米孔方面,我们制备了一种含有光开关偶氮苯侧链的聚合物(Azo-PMA)纳米孔。通过控制介电击穿方法在Azo-PMA膜上制备出小于2-20 nm的纳米孔,这种纳米孔具有良好的离子传输活性、pH耐受性和光响应性,并能在高浓度电解质条件下稳定工作,展现出低离子电流噪声。该纳米孔可实现对核酸和蛋白质的单分子分辨,能够精确检测单个核酸和蛋白质分子的特征信号,在生物分子检测领域展现出巨大潜力,有望大幅提升生物分子检测的精度和效率,为生物医学研究提供更为精准的分析工具。(Azo-PMA nanopores of sub - 20 nm length for unimolecular resolution of nucleic acids and proteins., Talanta, 2025, 285, 127402.)

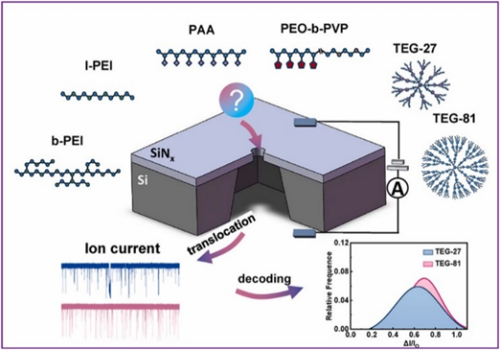

聚合物和树枝状大分子研究方面,我们借助纳米孔技术,研究了合成聚合物和树状大分子的单分子构象及其在不同偏压和pH条件下的传输特性。研究发现,PEI的传输受pH影响显著,而中性嵌段共聚物PEO-b-PVP在特定条件下表现出较高的捕获率。此外,树状大分子在中性条件下展现出更伸展的构象。这些结论为理解大分子自组装和穿孔机制提供理论依据。(Single - molecule resolution of the conformation of polymers and dendrimers with solid - state nanopores., Talanta, 2025, 286, 127544.)

另外,我们综合探讨了纳米孔器件分类、发展、应用及挑战,系统总结其在解析各类合成聚合物和生物大分子结构方面的进展,为纳米孔技术在复杂大分子结构解析领域的研究提供清晰知识框架和方向指引。(Single - Molecule Resolution of Polymers and Biopolymers with Nanopore Devices, Adv. Colloid Interf. Sci., 2025, 338, 103417.)

李荣洁(重庆大学)、任美丽(重庆交通大学)、奇国栋(东北电力大学)分别为论文的第一作者,重庆院梁丽媛、重庆大学潘君及法国波尔多大学Didier Astruc分别为论文通讯作者。以上工作得到重庆市杰青项目,中科院西部之光项目的支持。

相关论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.cis.2025.103417.

https://doi.org/10.1016/j.talanta.2024.127402;

https://doi.org/10.1016/j.talanta.2025.127544;

https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.152374;

中国科学院重庆绿色智能技术研究院 版权所有京ICP备05002857号渝公网安备50010943035号